当院で行っている予防接種について

当院では、日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュールに含まれるワクチンを接種できます。予防接種は基本的に痛みを伴う注射ですが、当院では針を刺すときの痛みを少しでも軽減できるよう、痛みを緩和する機器を使用したり、局所麻酔テープの使用をお選びいただけます。局所麻酔を使用する場合は、予防接種の1時間前に接種部位にテープを貼り、ご来院いただきます。局所麻酔テープをご希望の方、ご興味のある方はお気軽にご相談ください。

定期接種(公費、決められた期間内であれば原則無料)

「予防接種法」で認められているワクチンです。当院では11のワクチンが接種可能です。

*各ワクチン名をクリックいただくと詳細の説明欄へ移動します。

任意接種(自費)

「予防接種法」で規定されていないワクチンです。しかしながら、効果と安全性は十分に確認されており、定期接種のワクチンと同等に重要です。当院では5つのワクチンが接種可能です。

*各ワクチン名をクリックいただくと詳細の説明欄へ移動します。

また、このほかにも場合により接種可能なワクチンがあります。お問い合わせください。

予防接種の意義

予防接種の目的は、4つあります。

- 感染したり病気を発症したりしないこと

- 感染しても重症にならないこと

- 人から人への感染を防ぐこと

- 感染症の排除・根絶

ワクチンとは、病原体あるいは細菌が出す毒素の病原性や毒性を弱めたりなくしたりしたものです。これを接種すれば体の中に免疫の記憶が残り、いざ病原体が侵入してきた時、その免疫が働いて体が守られ、病気にかからずに済む、あるいはかかっても軽く済むという仕組みです。

予防接種をせずに自然に感染した方がより良いのでは、と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、感染症の発症により、脳炎や肺炎などの重い合併症を起こすこともあります。また、自分が病気にかかることにより、周りの人にまでその病気を広げてしまうこともあります。自然にかかり合併症を起こすリスクと、予防接種により自然感染を避けられるメリットを考えれば、ワクチンで予防できる病気は予防接種で予防するのが最善の策です。

予防接種は生後2か月から始められます。タイミングを逃さず接種していきましょう。

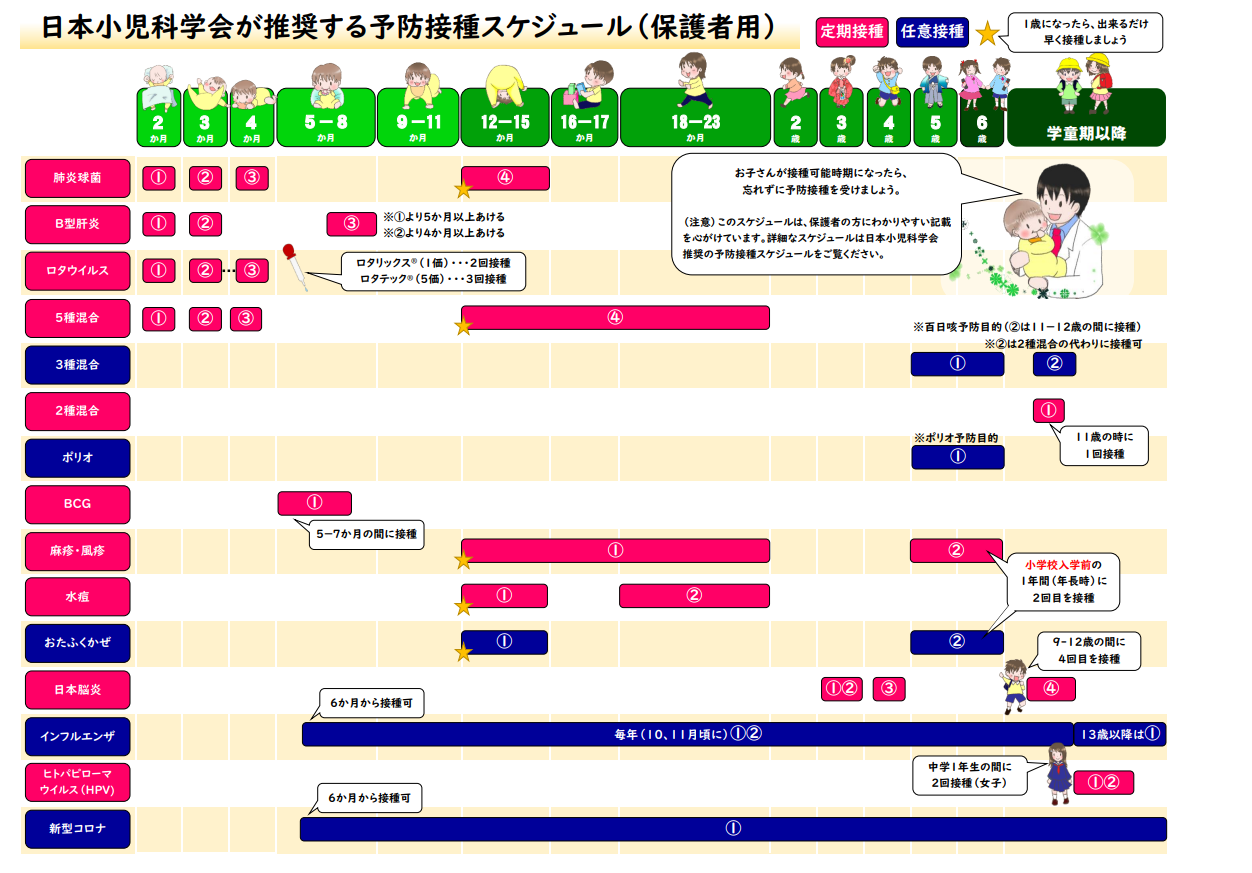

予防接種のスケジュール

予防接種は日本小児科学会推奨のスケジュールに沿って行います。なお、接種をし忘れた場合でも、スケジュールを立て直し接種できることがあります。ご不明な点はお気軽にご相談ください。

日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール 2025年5月版より抜粋

ワクチンの詳細についてはKNOW★VPD!のホームページもご覧ください。

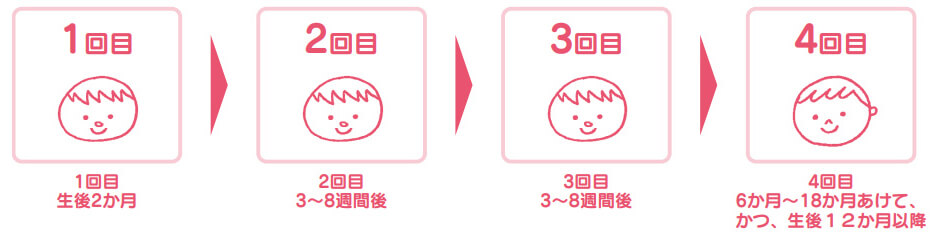

小児用肺炎球菌ワクチン

肺炎球菌感染症は肺炎球菌による感染症です。肺炎球菌は肺や関節、骨などに感染することがあります。髄膜炎、菌血症、敗血症などの「侵襲性肺炎球菌感染症(重い後遺症が残ったり死亡したりすることもある感染症)」の原因となることもありますが、肺炎球菌ワクチンは侵襲性肺炎球菌感染症の予防に効果があります。

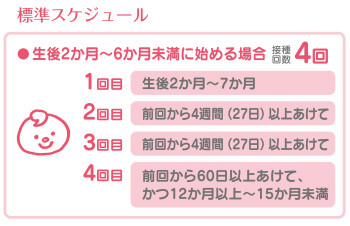

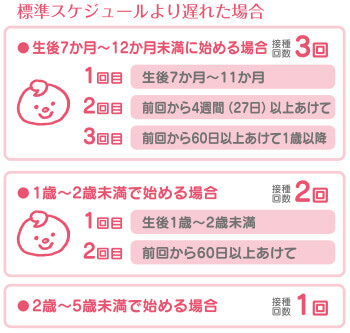

スケジュール

定期接種対象年齢は生後2か月から5歳未満です。生後2か月を過ぎたら速やかに接種を始めましょう。

B型肝炎ワクチン

B型肝炎はB型肝炎ウイルスの感染によって肝臓の細胞が壊れたり、その影響で肝臓の働きが悪くなったりします。持続感染になった人の10-15%の人は慢性肝臓病(慢性肝炎、肝硬変、肝臓がん)へ進行します。幼いころの感染は症状がない状態で経過することが多いですが、持続感染になりやすいという特徴もあり、ワクチンでの予防が重要です。乳児期にワクチンを接種することで、ほぼ全ての赤ちゃんが免疫を獲得できます。

スケジュール

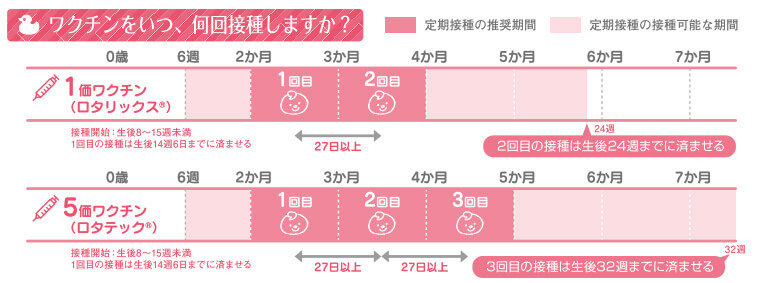

ロタウイルスワクチン

ロタウイルスは乳児の急性胃腸炎の原因となります。ロタウイルス胃腸炎は、短時間での激しい下痢が主な症状です。脱水を起こしやすく、乳児の場合特に注意が必要です。ロタウイルスワクチンは口から飲む生ワクチンで、甘い味がついています。ワクチンには1価と5価の2種類がありますが、いずれも全てのロタウイルス胃腸炎を約80%予防し、重症ロタウイルス胃腸炎の予防効果は約90%です。

スケジュール

五種混合ワクチン(ジフテリア・破傷風・百日咳・ポリオワクチン・Hib)

ジフテリア、破傷風、百日咳、ポリオ、Hib感染症を予防するためのワクチンです。ジフテリアはのどの奥に厚い膜ができ、呼吸がしにくくなることがある病気です。破傷風は全身の筋肉がこわばり、口を開けたり飲み込んだりできなくなることがある病気です。百日咳は激しい咳き込みとその後のヒューという音が聞こえる咳が特徴の病気です。ポリオはかつて「小児まひ」と呼ばれていた病気です。いずれもワクチンが導入されるまで多くの死亡者が出ていた命にかかわる感染症です。

以前、四種混合ワクチンとしてこれらに対するワクチンがありましたが、現在はHibも加わった五種混合ワクチンとなっています。Hib感染症はインフルエンザ菌b型(Haemophilus influenzae type b 頭文字をとってHib)による感染症です。インフルエンザウイルスとは全く別のもので、細菌性髄膜炎、急性喉頭蓋炎、菌血症、化膿性関節炎などの命に関わる重症感染症の原因となります。ワクチンを接種することで、これらの発病を予防できます。

スケジュール

定期接種対象年齢は生後2か月から7歳6か月です。生後2か月を過ぎたら速やかに接種を始めましょう。

二種混合(DT)ワクチン

二種混合ワクチンは、ジフテリア及び破傷風を予防するワクチンです。乳幼児期に接種したジフテリア及び破傷風に対するワクチン(二種混合、三種混合、四種混合、五種混合)の効果を持続させることを目的に接種します。

スケジュール

11-13歳未満に1回接種します。接種後もその効果は10-25年といわれ、10年ごとの追加接種が望ましいとされています。

BCG

BCGは結核を予防する生ワクチンです。結核は結核菌による感染症ですが、ワクチンの接種により、小さいお子さん、特に乳幼児の結核性髄膜炎や粟粒結核などの重症な結核の発症を予防します。

スケジュール

1歳までに1回接種します。標準的な接種期間は生後5か月から8か月未満です。

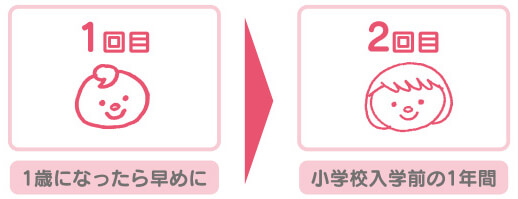

麻疹・風疹混合(MR)ワクチン

麻疹は発熱、咳、鼻水、目の充血、目やになどを初期症状として、一旦熱が下がっても再度高熱となり、口の中に白いぶつぶつができます。その後皮膚に発疹が出現し順調なら1週間程度で治ります。しかし、時に肺炎や脳炎などの重篤な合併症を発症することがあり、これらは麻疹の2大死因です。風疹は発熱、発疹、リンパ節の腫れが主なの症状の感染症です。脳炎や血小板減少性紫斑病などの合併症を起こします。また、妊娠初期の方が感染すると胎児にも感染して、出生後の赤ちゃんにも影響することが知られています。MRワクチンを接種することにより、95%以上の人が麻疹と風疹のウイルスに対する免疫力をつけることができます。自分だけでなく、妊娠中の女性及び赤ちゃんを守る意味でも、積極的にワクチンを接種しましょう。

スケジュール

1歳になったらなるべく早めに1回目の接種を受け、2回目は小学校入学前の1年間に受けます。

水痘ワクチン

水痘は、水痘帯状疱疹ウイルスに初めて感染することで起こる病気です。多くは発熱を伴い、全身に水疱(水ぶくれ)が多発します。まれですが、重症化して小脳の炎症を合併することがあります。免疫の弱いお子さんでは生命に関わることもあります。最近の国内の調査では、1回のワクチン接種で水痘にかかるリスクは77%減少し、2回接種で94%減少するとのことです。水痘をより確実に予防するには、2回の接種が必要です。

スケジュール

水痘にかかったことのない生後12-36か月未満のお子さんに対し、3か月以上の間隔をあけて2回接種します。

日本脳炎ワクチン

日本脳炎はコダカアカイエカの媒介する日本脳炎ウイルスによっておこる病気です。急な発熱、頭痛、吐き気などで発症し、急激に意識が低下してけいれんや昏睡状態になることもあります。命を落とす率が20-40%、後遺症を残す率も高いです。ワクチンが広く接種されるようになってから国内の小児の患者は減少していますが、ゼロではありません。予防接種により、日本脳炎にかかるリスクを75~90%減らすことができます。

スケジュール

第1期接種の対象は生後6か月~7歳6か月です。第2期接種の対象は9歳以上13歳未満(標準的には9歳)です。

ヒトパピローマウイルスクチン

ヒトパピローマウイルスの感染は子宮頸がんや良性のいぼ(尖圭コンジローマ)などの原因となります。ワクチン接種により、子宮頸がんの原因となる81.0-90.7%のウイルスの種類(型)を予防可能です。ワクチンの効果が10年程度は続くことが確認されていますが、子宮頸がん検診は必要です。成人になったら必ず子宮がん検診を受けましょう。

スケジュール

小学校6年生から高校1年生相当の女性は定期接種の対象です。9価、2価、4価のワクチンがあり、それぞれ接種スケジュールが異なります。

9価(シルガード®9)

15歳未満に初回接種をした場合、2回の接種で終了です。15歳の誕生日以降に初回接種をした場合は、3回接種します。

15歳未満に初回接種をした場合

15歳の誕生日以降に初回接種をした場合

2価(サーバリックス®)

3回接種します。1回目と2回目の間は1か月以上、1回目と3回目の間は5か月以上あけ、かつ2回目と3回目の間は2か月半以上あけます。

4価(ガーダシル®)

3回接種します。1回目と2回目の間は1か月以上、2回目と3回目の間は3か月以上あけます。

三種混合(DPT)ワクチン/不活化ポリオワクチン

三種混合ワクチンは、ジフテリア、百日せき、破傷風を予防するワクチンです。

不活化ポリオはポリオを予防するワクチンです。

スケジュール

5歳から7歳までの就学前に三種混合ワクチンと不活化ポリオワクチンの追加接種が推奨されています。

おたふくかぜワクチン

おたふくかぜ(流行性耳下腺炎、ムンプス)は発熱と唾液腺(特に耳下腺)の腫れ、痛みが主な症状の病気です。髄膜炎や脳炎・脳症などの合併症を伴うこともあり、時に後遺症を残したり死に至る場合もあります。難聴や精巣炎、卵巣炎、膵炎なども合併することがあります。妊婦が感染すると流産の危険性も高くなります。ワクチンを2回接種することにより、発症者が99%減少するという報告があります。

スケジュール

1回目を1歳になったら早めに、2回目を小学校入学前の1年間に接種することが日本小児科学会より推奨されています。

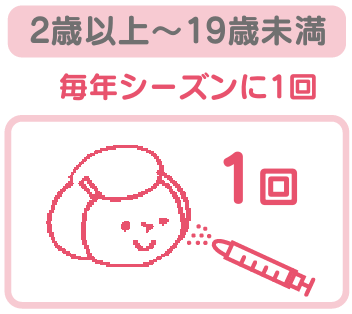

インフルエンザワクチン(皮下注射、点鼻フルミスト®)

インフルエンザは、インフルエンザウイルスによる急性の呼吸器感染症です。いわゆる普通の風邪より全身症状が強いことが特徴です。ワクチンを接種しても感染を完全に予防することはできませんが、発症を予防したり、重症化を予防したりする効果があります。

当院では注射タイプのワクチンと点鼻タイプのワクチンのいずれも取り扱っています。いずれも効果の程度はほぼ同じで、効果が出始めるのは接種をした2週間後くらいからです。

注射タイプのワクチンは不活化ワクチンです。接種後、5か月程度効果が続くと報告されています。主な副作用は接種部位の赤み、腫れなどですが、2-3日で良くなることが多いです。

点鼻タイプのワクチンは生ワクチンです。2歳0か月から19歳未満の方に使用できます。効果は、接種後約1年間続くことが報告されています。注射ではないので痛みがなく、1回で接種が完了するため、注射で接種部位が腫れやすい方やお子さんにお勧めです。主な副作用は点鼻に伴う一時的な鼻づまりなどの鼻炎症状ですが、30%くらいの方で咽頭痛、咳などの軽い風邪症状が出ることがあります。いずれの症状も2-3日で良くなることがほとんどです。

予防接種のタイプの選択に関してや効果、副反応などご質問がありましたら、どうぞお気軽にお問合せください。

スケジュール

毎年、インフルエンザ流行前の10月からワクチン接種を始めることが多いです。流行状況をみながら、早めに接種を開始したほうがよいと判断した場合は、早めに接種できるよう調整し、ホームページなどでお知らせします。

注射タイプ(6か月~)

点鼻タイプ(2歳0か月~19歳未満)

効果が1年続くため、流行シーズンに入る前、早目の接種がおすすめです。

RSウイルス母子免疫ワクチン 筋肉注射 アブリスボ®

RSウイルス感染症はRSウイルスによる急性の呼吸器感染症です。症状は感冒様症状から下気道感染に至るまで様々ですが、特に生後6か月未満で感染すると重症化することが知られています。合併症として無呼吸、急性脳症などがあり、後遺症として反復性喘鳴(気管支喘息)があります。RSウイルス感染症が重症化し、入院となる例も珍しくありません。特に生後1-2か月での入院例が多いため、生後早期からの予防策が待ち望まれていました。RSウイルス重症化抑制薬として抗RSウイルスヒト化モノクローナル抗体製剤のパリビズマブがありますが、適応症が基礎疾患を有する児や早産児に限定されています。しかし、RSウイルス感染症による入院の大部分を占める基礎疾患のない正期産児には使用することができないことが課題の1つでした。

当院で接種可能なRSウイルス母子免疫ワクチンは、妊婦さんに接種するワクチンです。妊婦さんがワクチンを接種することで、お腹にいる赤ちゃん に胎盤を通じて抗体が移行します。乳児が6か月くらいになるまで、RSウイルスが原因の下気道疾患を予防する効果が続くとされています。対象は妊娠後期(対象期間:妊娠24~36週 推奨:妊娠28~34週)の方です。分娩予定日の14日前まで接種可能です。

自費のワクチンではありますが、生まれて間もない赤ちゃんをウイルスから守るために、ご検討してみてはいかがでしょうか。ご不明点がある場合は遠慮なくお問い合わせください。

スケジュール

妊娠24~36週(推奨は妊娠28~34週)

分娩予定日の14日前まで

予防接種当日のスケジュールと注意事項

接種当日のスケジュール

来院前

-

1

体調を確認しましょう。

機嫌、食欲などお子さんの体調に変化がないか観察し、体温を測ります。37.5℃以上あるときは接種を見合わせます。体調の判断が難しい場合、医師にご相談ください。 -

2

食事・授乳は予約時間の30分前に済ませましょう。

接種時に嘔吐して誤嚥することを避けるため、食事・授乳のタイミングを調整してください。

来院後

-

1

受付

受付で予診票や母子手帳などをお預かりします。

-

2

検温

体温計をお渡ししますので、検温をお願いします。

-

3

問診・診察

診察室で問診・診察の後、予防接種可能か判断します。

-

4

接種

-

5

15分院内待機、ご帰宅

過去にアレルギーなどのエピソードがありご心配な場合は長めに様子を見ることもあります。

帰宅後

-

1

静かに遊ぶなど、いつも通りお過ごしください。

-

2

入浴しても構いません。

入浴時は、接種部を強くこすらないこと、長湯しないことに注意してください。 -

3

予防接種当日や翌日に発熱することがあります。

肺炎球菌や四種混合の予防接種後は特に熱が出やすいとされています。発熱しても機嫌よく過ごし翌日には解熱しているようならそのまま様子をみて構いません。発熱が続く、元気がないなど気になることがあればお気軽にご相談ください。

予約方法

WEBもしくはLINEで【予防接種】からご予約ください。

当日お持ちいただくもの

- 母子健康手帳

- マイナンバーカード

- 予診票(定期予防接種)

- 各種医療証

- (診察券)